第二種電気工事士の技能試験のコツを教えてくれ~

技能試験の練習で注意することはあるの?

こんな質問にお答えします。

- 電線と器具は候補問題に出題されているものをすべてそろえておく

- 工具はケチらない

- 技能試験のテキストを1冊用意する

- 複線図は5分以内で書けるようにしておく

- 練習と試験本番でやり方を変えない

- 小スペースで作業をするイメージを持って施工する

- 電線と器具の結線は何度も練習しておく

- 練習の終盤は必ず時間を測って施工する

こんにちは。

この記事を書いている かとひで です。

私はこんなひと。

- 1975年生まれ、高卒

- 第二種電気工事士を一発合格

- 電気メーカーに携わること15年

第二種電気工事士の技能試験は、作業のコツをつかまなければ、とても難しく感じる試験です。

なぜなら、出題された問題に対して、制限時間内に配線や接続を完成させる実技作業が求められるからです。

たとえば、下記の手順で進めていく必要があります。

- 複線図作成

- 電線の切断

- 器具への接続

- 電線を圧着し接続

しかし、コツを押さえて練習を重ねることによって、誰でも効率的に施工作業を行えるようになります。

そこで、本記事では私が技能試験で実際に経験したことを基に、練習のコツを紹介しています。

第二種電気工事士の技能試験のコツを紹介【一発合格するための練習】

第二種電気工事士の技能試験に一発合格するための練習のコツを8つ挙げて紹介しています。

私が技能試験を練習しながら、気を付けていたことを以下に挙げています。

●一発合格するための8つのコツ

- 電線と器具は候補問題に出題されているものをすべてそろえておく

- 工具はケチらない

- 技能試験のテキストを1冊用意する

- 複線図は5分以内で書けるようにしておく

- 練習と試験本番でやり方を変えない

- 小スペースで作業をするイメージを持って施工する

- 電線と器具の結線は何度も練習しておく

- 練習の終盤は必ず時間を測って施工する

一発合格できた結論としては、試験本番をどれだけ意識して練習したかということです。

第二種電気工事士の技能試験をどうやって取り組めば良いのかお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

電線と器具は候補問題に出題されているものをすべてそろえておく

技能試験の練習するときには、候補問題に出ているすべての電線と器具をそろえておくことをおすすめします。

なぜなら、本番の試験では13の候補問題の中から何が出題されるかわからないからです。

- VVR(丸形)の被覆はがしは、VVF(平形)の方法と異なる

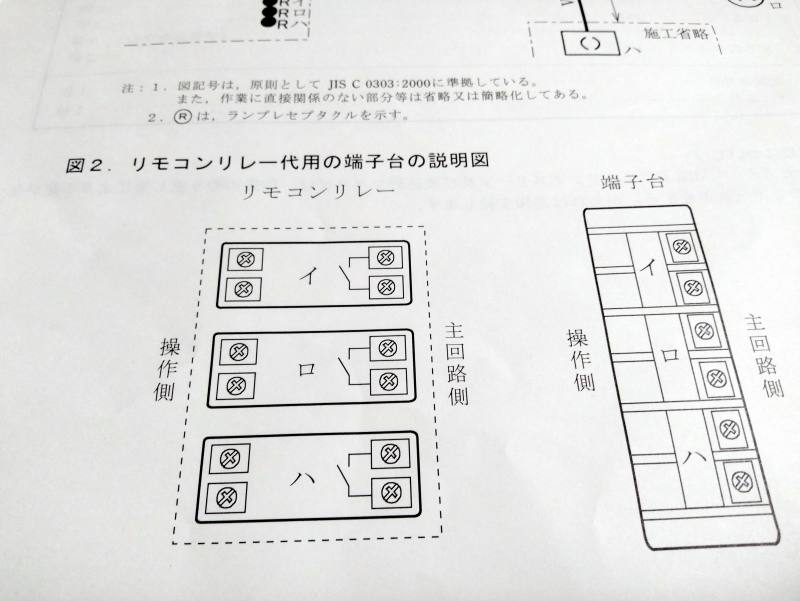

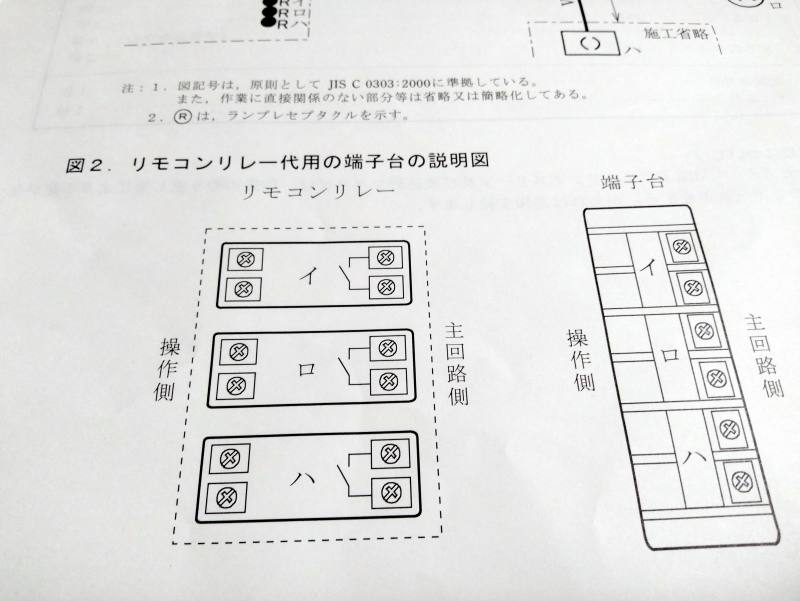

- 端子台は、3極・5極・6極を使用する候補問題がある

候補問題に出題されている電線や器具は、すべて同じものを使って練習する方が試験本番で困惑せずにすみます。

購入方法は、メーカーの公式サイト、Amazonや楽天、ホームセンターなどがあります。

工具はケチらず有名メーカーが良い

工具はケチらずに、名の通った有名メーカーのものを使うようにしましょう。

なぜなら、安い工具はすぐにサビてしまったり、壊れる恐れがあるからです。

- 安物だとサビが出て切れない

- 壊れる恐れがある

- 動画では有名メーカーを使用

工具類は技能試験で実力を最大限に発揮するための重要なアイテムですので、有名メーカーがやはり無難です。

技能試験のテキストを1冊用意する

技能試験のテキストを1冊用意しておくことをおすすめします。

なぜなら、よく間違える箇所や被覆はがしの寸法、欠陥ポイントがカラー写真ですぐに見ることができるからです。

下記に当てはまる人はテキストの方が合っていると思います。

- よく間違えるところは書き込んでおきたい

- 通勤や空いた時間などのスキマ時間を活用したい

- 欠陥ポイントを写真で常に見ておきたい

- 映像より紙の方が頭に入りやすい

出版されている技能試験のテキストは、ほとんどがカラー写真で解説しています。

技能試験用のテキストは、欠陥の箇所やポイント、電線カットの長さの確認がすぐにできます。

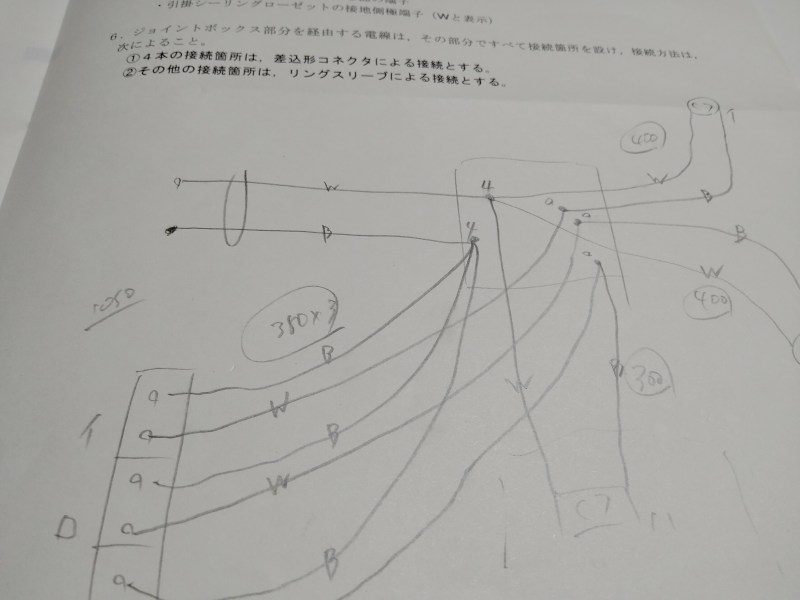

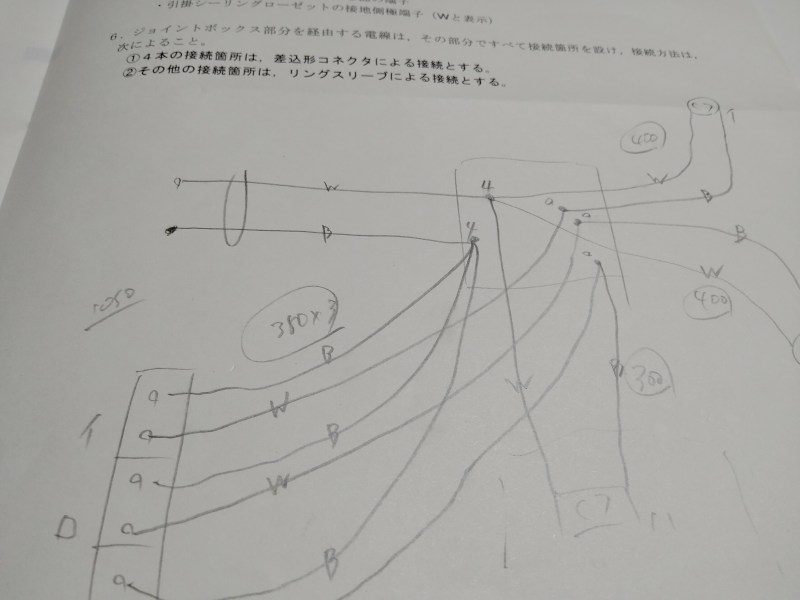

複線図は5分以内で書けるようにしておく

複線図は5分以内で書き上げることを意識して、完成できるようにしておきましょう。

なぜなら、施工時間は40分間しかなく、複線図にそれほど時間を掛けることができないからです。

たとえば、複線図を短時間で書き上げるポイントは以下になります。

- 極限までムダを省く

- 画数は最大限に減らす

- 〇や()や□などの記号でわかりやすくする

- 色分けせず一色で書く

- 自分がわかれば良い

練習の時から複線図は、書きやすくわかりやすいことを念頭に置きながら書く練習をしておきましょう。

練習と試験本番でやり方を変えない

技能試験の練習をしている時と、試験本番でやり方を変えないように、施工方法を確立しておきましょう。

試験本番で練習の時にやっていないことをすると、練習時の力がじゅうぶんに発揮しきれない場合があるからです。

たとえば、以下のようなことがあります。

- 複線図を書かないスタイルなら、試験本番でも書かない

- 手袋を使って練習しているなら、本番でも同じ手袋を使用する

- 練習でやっていた手順通りに作業する

他にも老眼鏡や作業を補助してくれる便利ツールを使っていたなら、本番でも忘れないように持参しましょう。

練習の時と本番とで違うことしないように、施工する方法を練習段階で決めておくことをおすすめします。

小スペースで作業をするイメージを持って施工する

試験本番を意識した技能試験の練習のコツとして、小スペースで作業をするイメージを持って施工しましょう。

なぜなら、試験当日の机はそれほど広くなく、作業をするには狭いと感じるからです。

私が受けた会場では、大学や会館にあるような3人掛けの長机で、前後の幅はあまり広くありませんでした。

座ってみると座席も狭く、作業する机も狭く感じて、ちょっと不安になったことを覚えています。

ですので、常に作業台を整理しながら、施工するような練習をしておくことをおすすめします。

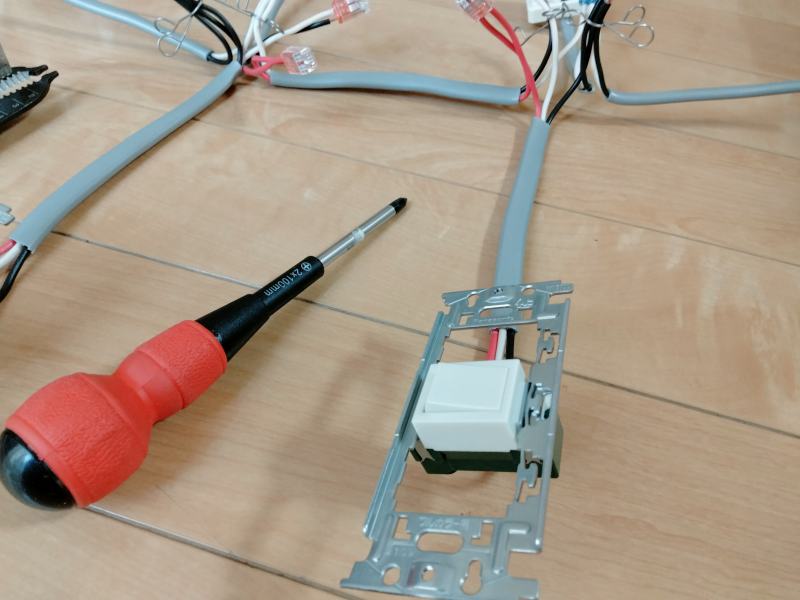

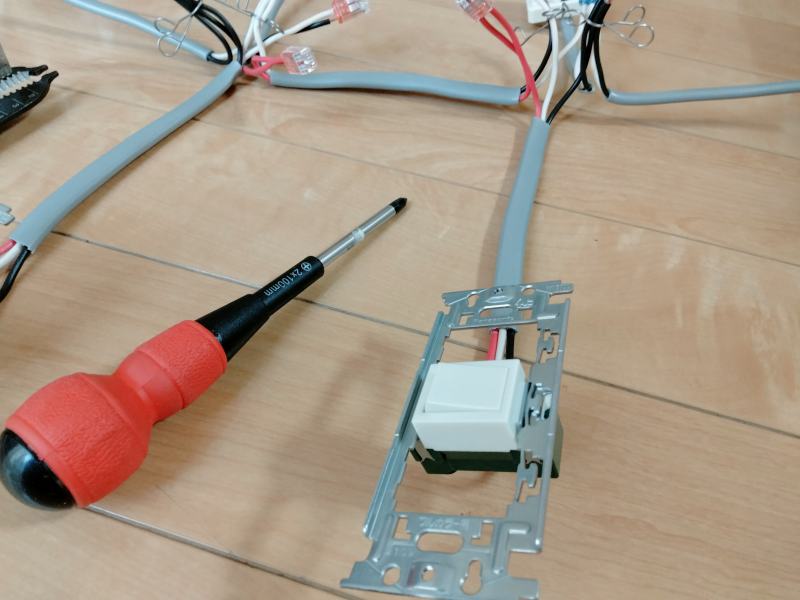

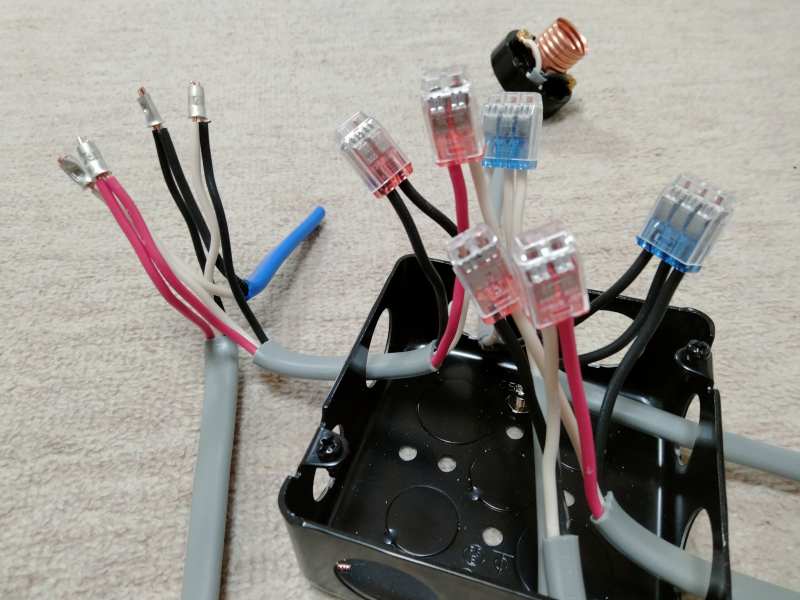

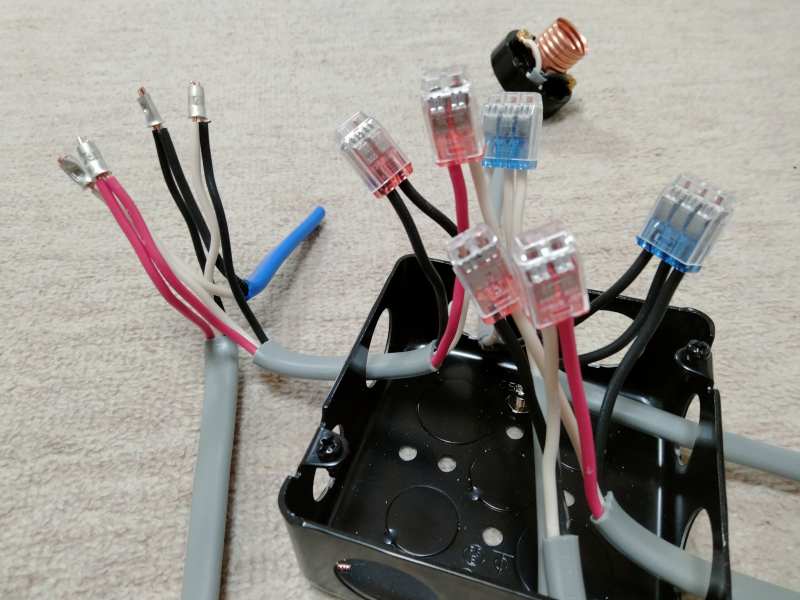

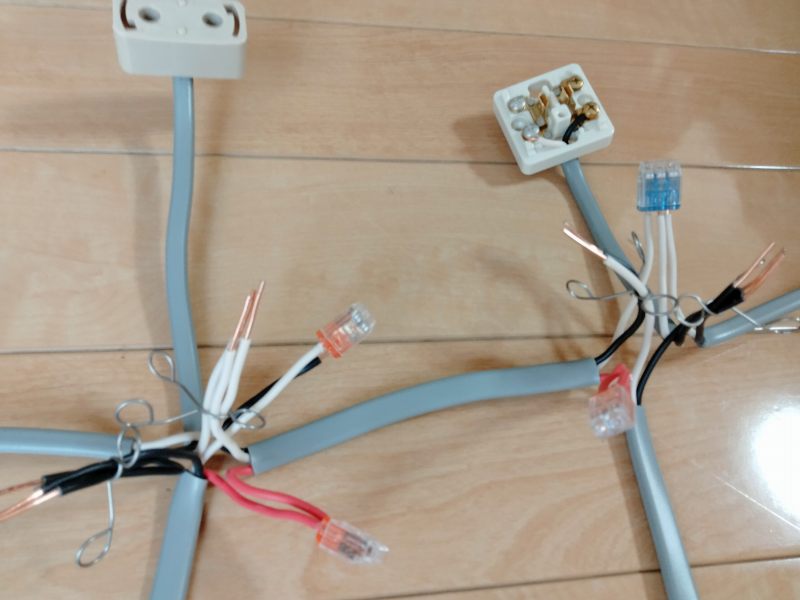

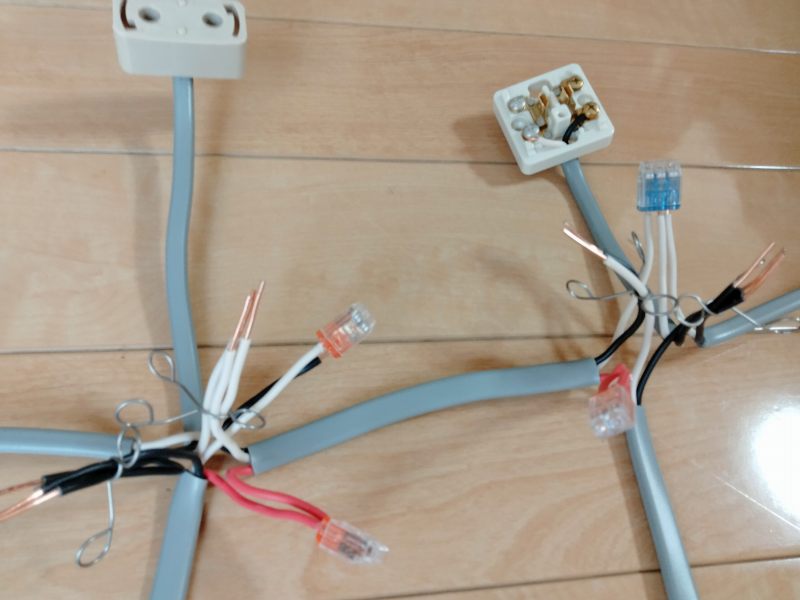

電線と器具の結線は何度も練習しておく

電線と器具との結線は、何度も練習して、目をつぶっていても作業ができるほどにしておいてください。

なぜなら、施工の時間を左右する作業工程になりますし、欠陥のポイントが多く存在するからです。

この電線と器具の結線は、技能試験の合格を決める最大のポイントだといっても過言ではありません。

たとえば、以下の内容があります。

- 必要な寸法に電線を切断

- 電線、心線の被覆はがし

- 輪づくり(のの字曲げ)

- 連用取付枠への取り付け

- 端子台などの機器への結線

- ゴムブッシングの施工

- 金属管・PF管の施工

- アウトレットボックスの取り扱い

ホーザン公式サイトの単位作業動画も参考にしていただいたら、さらにわかりやすいと思います。

技能試験は、これらの単位作業を効率よく行うことが、施工の時間短縮につながり合格への近道だと断言します。

合わせて器具に結線するときの心線の寸法は、完全に頭に入れておくべきでしょう。

練習の終盤は必ず時間を測って施工する

技能試験の練習の終盤には、必ず時間を測って施工するようにしてください。

なぜなら、試験本番では、40分間という制限時間内に施工を完成させる必要があるからです。

たとえば、会場の監視員が「終了~!」と告げられた後に完成できていなければ一発アウトです。

ですので、時間配分や40分間という時間の感覚は養っておくべきでしょう。

試験当日にどの候補問題が出題されるかはわからないので、できるだけ13題とも時間を測るべきです。

練習時間がそれほど取れない人でも、候補問題のいくつかは試験本番と同じスタイルで時間を測っておきましょう。

まとめ 第二種電気工事士の技能試験のコツを紹介【一発合格するための練習】

本記事では第二種電気工事士の技能試験に一発合格するための練習のコツを紹介してきました。

- 電線と器具は候補問題に出題されているものをすべてそろえておく

- 工具はケチらない

- 技能試験のテキストを1冊用意する

- 複線図は5分以内で書けるようにしておく

- 練習と試験本番でやり方を変えない

- 小スペースで作業をするイメージを持って施工する

- 電線と器具の結線は何度も練習しておく

- 練習の終盤は必ず時間を測って施工する

技能試験では、いかに試験本番を意識して練習できるかが合格の分かれ目になってきます。

本記事で、技能試験で実際に経験したことを基に紹介しています。

技能試験をどうやって取り組めば良いのかお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

技能試験の練習キットが必要ですが、器具と電線セットのレンタル版をご存じですか?

レンタル商品は、購入する練習キットよりも3~4割(5.000円ほど)安く入手することができます。

しかも、使い古した消耗品や切断した電線は、ダンボールにそのまま流し込んで返却すれば良いシステムです。

技能試験日までの期間が長い方がより練習できますし、数量限定なので早いもの勝ちです。

レンタル商品が気になる方は、こちらの表やボタンから商品を確認できます。

| 練習回数 | 料金(税込) |

|---|---|

| 準備万端シリーズ レンタル版 1回分 | 8.800円 |

| 準備万端シリーズ レンタル版 2回分 | 13.500円 |

| 準備万端シリーズ レンタル版 3回分 | 18.200円 |

●他社メーカーと「準備万端シリーズのレンタル版」と価格の比較表

| レンタル版 | ホーザン | モズ | 電工石火 | 回数 |

|---|---|---|---|---|

| 8.800 | 30.030 | 15.200 | 16.980 | 1回分 |

| 13.500 | 45.100 | 19.300 | 23.390 | 2回分 |

| 18.200 | 59.400 | 26.000 | 29.890 | 3回分 |

\ 購入するよりも格段に安い! /

コメント