疑問がある女性

疑問がある女性技能試験の複線図を素早く書く方法ってあるの?

わしは手が遅いから、複線図に時間をかけたくない

こんなお悩みにお答えします。

- 複線図はできるだけ書かない?!

- 複線図の書き方7ステップ

- 技能試験は時間に余裕がない

- 複線図の作成の目安は5分

こんにちは。

この記事を書いている かとひで です。

私はこんなひと。

- 1975年生まれ、高卒

- 第二種電気工事士に一発合格

- 電気機械メーカーに携わること15年

第二種電気工事士の技能試験は、制限時間が40分間なので、特に初学者は時間に余裕がありません。

試験開始直後にすることは、複線図を書くこと。

目安はおおよそ5分として、施工に時間をあてることが基本だと言われています。

もし、複線図に5分以上かかっている方は、本記事を参考にしてみてください。

本記事では、なるべく早く施工に入ることができるように、複線図を5分で書き上げるコツを紹介しています。

●費用をできるだけ安くしたいと思う方は、こちらをどうぞ。

筆記・技能試験テキスト、練習材料セット、工具セットについて解説しています。

【第二種電気工事士】技能試験の複線図はできるだけ書かない?!

複線図を素早く書くことは、第二種電気工事士の技能試験に合格できる要素のひとつだと考えています。

施工に入る前からモタモタしては、制限時間の40分以内では到底完成させることができません。

私の結論として、複線図は自分でわかれば良いので省略して、できるだけ書かないこと。

私が考えた複線図についての結論はこの3つです。

- できるだけ書かない

- ○、△、□などのマークにする

- 漢字をアルファベット一文字にする

私なりに試行錯誤して、複線図をスラスラと書く方法を見つけ出しました。

試験直前には、施工に時間を取るために複線図を早く書く練習ばかりしていました。

複線図に時間が掛かってしまうという方は、本記事で紹介する複線図の書き方7ステップを参考にしてみてください。

【第二種電気工事士】複線図の書き方7ステップを紹介

●複線図の書き方7ステップ

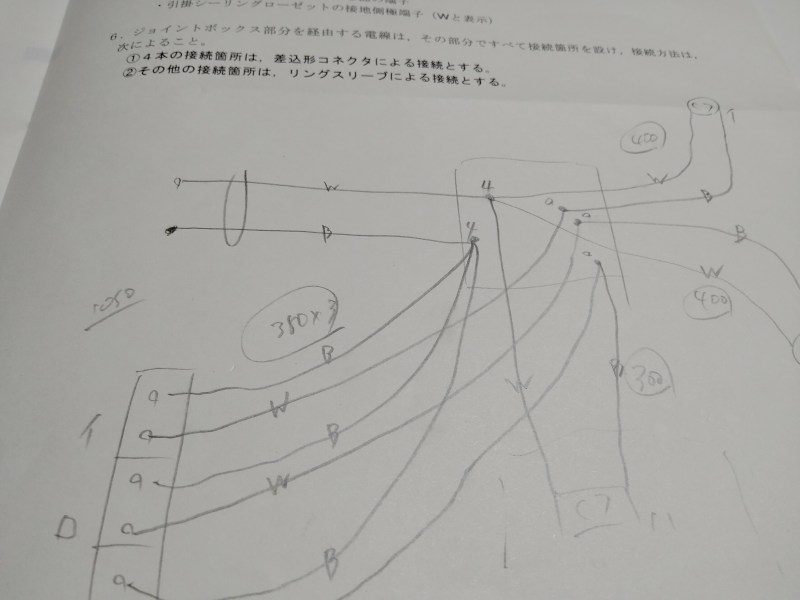

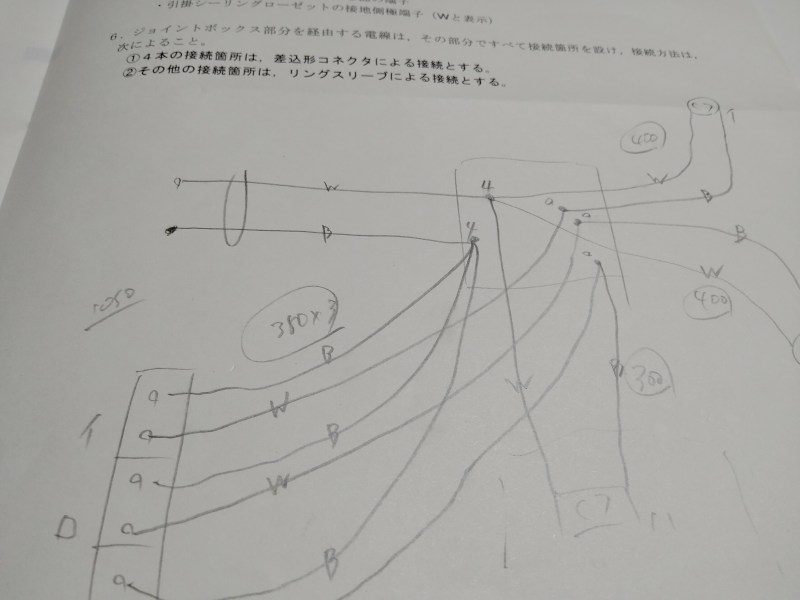

- 配線図を基に全体のレイアウトを書く

- イロハを明記する

- 線をつなぐ

- 線に色を付ける(白・黒・赤)

- ジョイントボックス内の接続方法を書く

- 線の種類と太さを書く

- 線の必要な長さを書く

キレイに書く必要はなく、自分でわかれば良い

位置確認だけできたらOK

テキストや動画では、接地側電線(白)から書いていることがほとんど

漢字で書いても、アルファベットでも書きやすい方で良い

リングスリーブか差込コネクタのどちらか2つにひとつ

素早く書く工夫で時間短縮できる

□や〇、△の記号と数字だけで見分けをつけよう

配線図を基に全体のレイアウトを書く

配線図や説明図・施工条件を確認したら、配線図を基に複線図の全体のレイアウトを書きましょう。

電源・負荷・スイッチ・ジョイントボックスの位置関係をおおざっぱで良いので書く。

誰に見せるものでもありませんし、施工を正確に素早くするためのメモ書きですので。

施工条件や問題文を読みながら、大まかなレイアウトを書くことにより、全体像がつかめて時間短縮になります。

イロハを明記する

スイッチと負荷(ランプレセプタクルや引掛シーリングなど)が、どれとどれがつながるのか、イロハを明記する。

電源から電線をつないでいくイメージを持ちながら、位置関係を把握していきます。

イロハを明記することなんて、「当たり前じゃんかよ」と思われるかもしれません。

しかし、時間がない中、施工をしていると「どれをつなぐんだっけ?」となりがちなのです。

スイッチと負荷が多い問題だと、複線図のスイッチと負荷の接続がわかりやすいほどスムーズに施工できます。

制限時間があると誰しも焦ってしまいますので、スイッチと負荷の接続はしっかり頭に入れることをおすすめします。

線をつなぐ

全体のレイアウトとイロハが書けたら、次に線をつないでいきます。

順番は次の通り。

●線をつなぐ順番は3ステップ

- 接地側電線(白)から負荷とコンセントへ

- 非接地側電線(黒)からコンセントとスイッチへ

- スイッチから各負荷や他のスイッチへ

技能試験のテキストや動画は、接地側電線(白)から書いていることがほとんどです。

ちなみに、私は慣れない最初のころは、複線図を書くたびにメモ書きとして下の表を書いていました。

| 順番 | マーク | 色 | 接続するもの |

|---|---|---|---|

| ① | 〇 | W(白) | 負荷とコンセント |

| ② | ● | B(黒) | コンセントとスイッチ |

| ③ | ー | ー | スイッチや負荷 |

線に色を付ける(白・黒・赤)

電源からジョイントボックスを経由して、負荷やコンセント、スイッチを線でつながったら、線の色を付けていきます。

1秒でも時間短縮をしたいので、画数が多い漢字を使わずに、アルファベットにします。

- 白線 → W (White)

- 黒線 → B (Black)

- 赤線 → R (Red)

- 緑線 → G (green)

さらに時間を短縮したいなら、線をつなぎながら色を書いていくのも良いです。

ただ、同時にすると色を書くことが抜けがちなので、最後にはすべての線に色が付いていることを確認しておいてください。

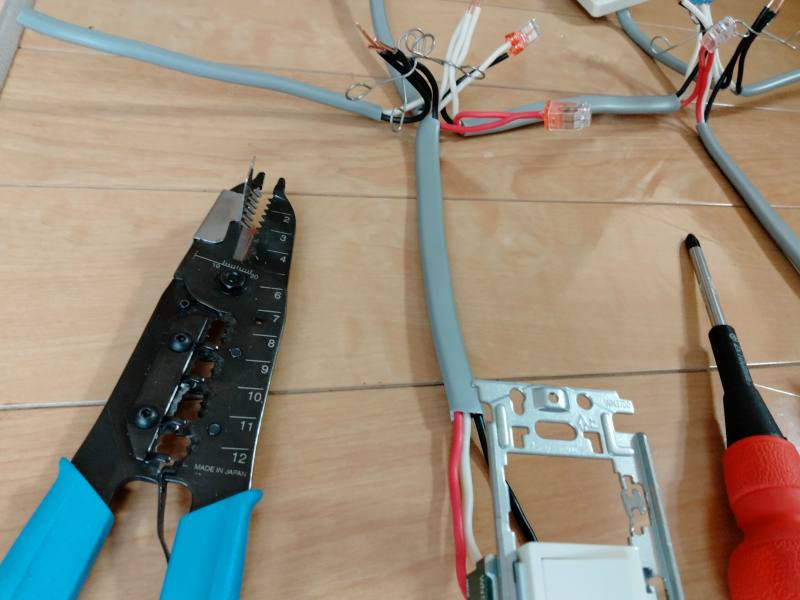

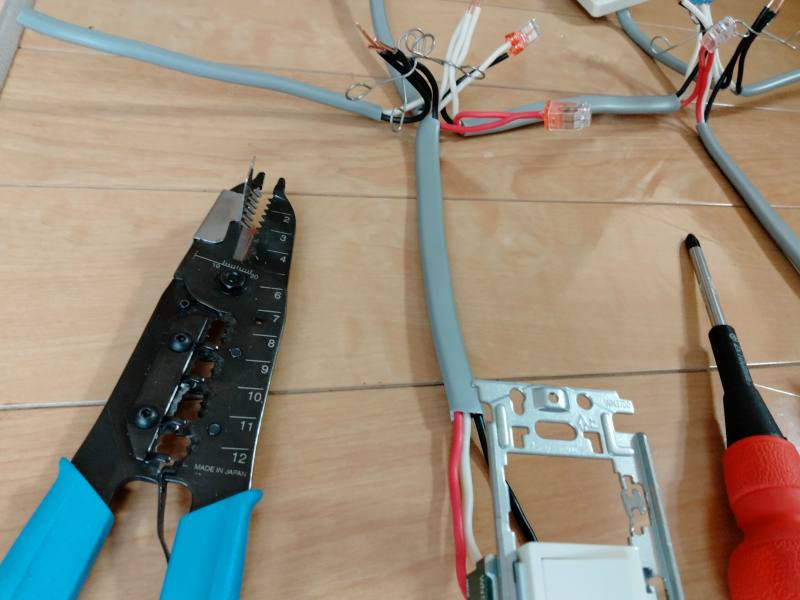

ジョイントボックス内の接続方法を書く

ジョイントボックス内の接続方法を書きます。

施工条件の終わりの方に、リングスリーブなのか、差込コネクタなのかの記載があります。

例えばこんな感じ。

- A:リングスリーブ、B:差込コネクタ

- B:差込コネクタ、A:リングスリーブ

- 4本は差込コネクタ、その他はリングスリーブ

実際に間違って施工してしまったら、かなりの時間ロスになりますし、一発アウトです。

ジョイントボックス内の接続方法を間違うと命取りになるので、正確な読み取りが必要。

便利ツールの合格クリップを活用して、仮止めしてからゆっくり圧着するのもおすすめ。

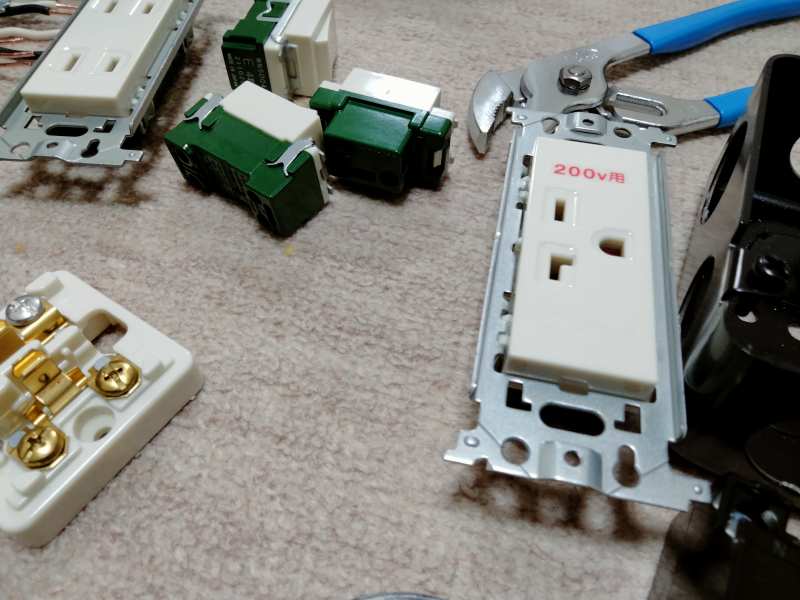

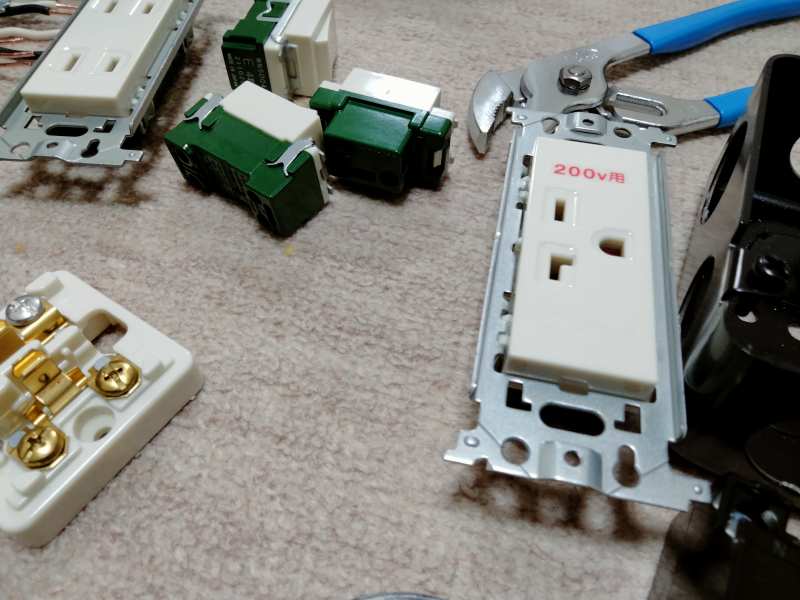

線の種類と太さを書く

電線の種類と太さを書きましょう。

候補問題では、電線は7種類ありますが、常に出てくる電線のは3種類。

その他は、13個の候補問題の中で1回しか出てこない電線です。

●線の種類(赤字が常に出てくる電線)

- VVF1.6mm、2心

- VVF1.6mm、3心

- VVF2.0mm、2心(シース青色)

- VVR2.0mm、2心(丸形)

- EM-EEF2.0、2心

- VVF2.0mm、3心(シース青色)

- VVF2.0mm、3心(白・黒・緑)

常に出てくる「VVF1.6mm、2心」は明記しないで、その他の種類だけを書くというのも時間短縮のコツ。

線の必要長さを書く

線の必要な長さを書きます。

電線をカットするときに、見分けがつくように工夫をしておくと良いです。

| 電線の種類 | 数字を囲むマーク |

|---|---|

| VVF2.0mm、2心(シース青色) | しかく:□ |

| VVF1.6mm、2心 | まる:〇 |

| VVF1.6mm、3心 | さんかく:△ |

材料一覧にある各種電線の長さと一致しているかを必ず確認しておきましょう。

勘違いしたまま電線をカットしてしまうと、不合格まっしぐらになりますので必須作業です。

実際の合格基準では、長すぎても問題はないとされています。

ですので、被覆はがしの長さは、そこまで神経質になる必要はありません。

実際に電線をカットする際には、300mmや350mmなどの微妙に電線の長さを変えなくても大丈夫です。

支給されている電線の長さとカットする電線の長さの合計は、必ず一致しているか確認しておきましょう。

技能試験は時間に余裕がない

第二種電気工事士の技能試験は、私が経験した限りでは、時間に余裕はありません。

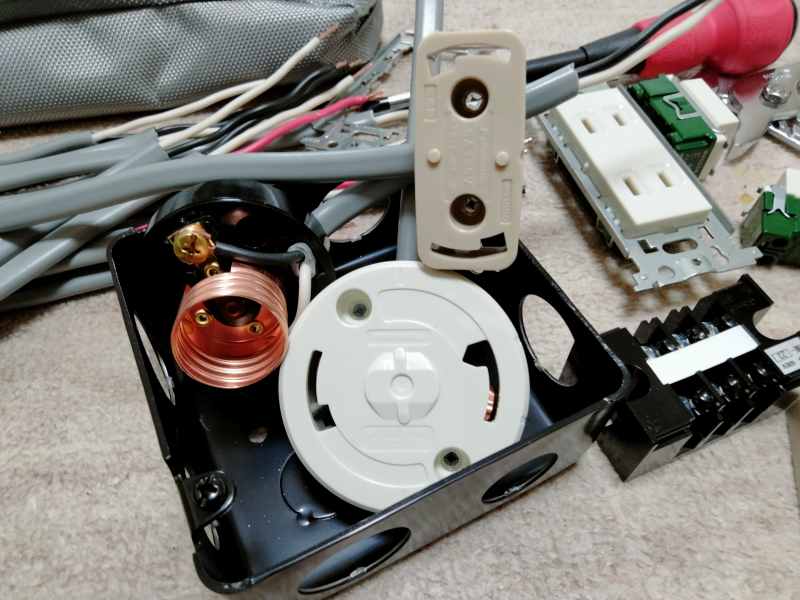

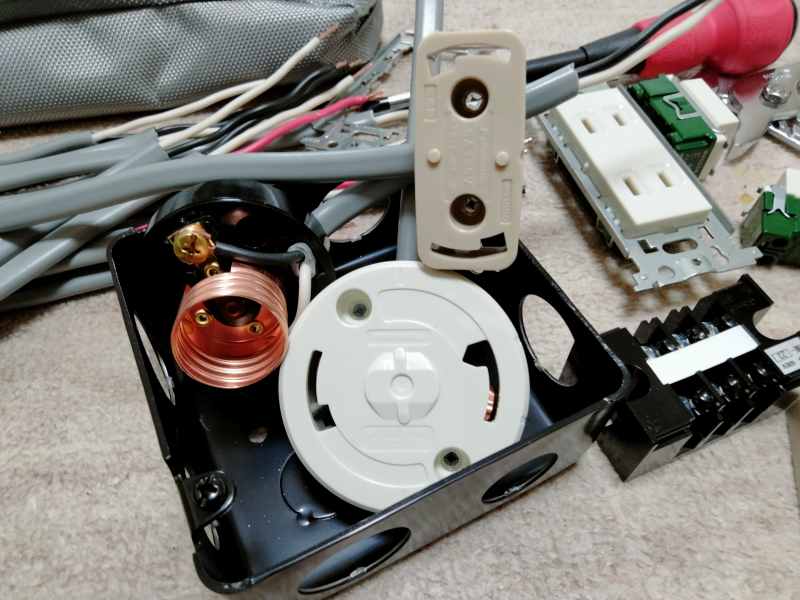

私が技能試験を受けたときは、あまり出題されないと聞いていたボックスの問題が出題されました。

あまり練習していなかったゴムブッシングの穴あけに苦戦をしていました。

なんとか時間内に完成させることができましたが、見直しをする時間はありませんでした。

作業終了後に周りを見渡すと、完成できなかった人もいたので、時間は足りないと思っていた方が無難です。

複線図作成の目安は5分

技能試験に与えられた時間は、40分間だけです。

私もそうでしたが、私の会社の同じ試験を受けた人たちも時間が厳しかったと言っていました。

練習しているときは、35分から40分の後半のタイムで、問題によれば40分をオーバーしてしまうときもありました。

ですので、施工に入る前段階の複線図を書く際には、なるべく省略して、目安としては5分で完成させたいものです。

タイムを計りながら、スキマ時間に配線図から複線図を何度も解いていくことが、一番の近道だと感じます。

また、一通りの候補問題を解くと、複線図を書くだけで施工のイメージがつきます。

試験直前は、ノートなどに複線図を毎日書いて慣れておくのも必要です。

【まとめ】技能試験の複線図は5分が目安?!書き方7ステップを紹介

- 複線図はできるだけ書かない?!

- 複線図の書き方7ステップ

- 技能試験は時間に余裕がない

- 複線図の作成の目安は5分

第二種電気工事士の技能試験は、とにかく時間との勝負です。

配線図や施工条件、材料の内容を把握し、複線図を書いていくのは最初の方はなかなかできません。

しかし、書き方をマスターしてしまえば、素早く複線図を書くことができます。

本記事で複線図の書き方を参考にしてもらい、施工時間の確保ができれば幸いです。

●費用をできるだけ安くしたいと思う方は、こちらをどうぞ。

筆記・技能試験テキスト、練習材料セット、工具セットについて解説しています。

コメント